Arbeit 4.0: Wie Digitalisierung, KI und neue Arbeitsformen die Zukunft der Arbeit prägen

Arbeit 4.0: Das Wichtigste in Kürze

- Digital vernetzt: Kommunikation, Daten und Prozesse laufen cloudbasiert und in Echtzeit.

- Ortsunabhängig: Teams arbeiten hybrid, also im Büro, von zu Hause oder von unterwegs, je nach Aufgabe und individueller Produktivität.

- Neue Kompetenzprofile: Digitale, soziale und selbstorganisatorische Fähigkeiten gewinnen an Bedeutung. Routinearbeiten werden automatisiert.

- Recht & Verantwortung: Arbeitszeit-, Datenschutz- und Arbeitsschutzregelungen müssen an freiere Arbeitsmodelle angepasst werden.

- Büroflächen im Wandel: Klassische Schreibtische weichen modularen, gemeinsam genutzten Arbeitszonen, gesteuert über ein Buchungssystem (PULT).

- Führung & Kultur: Vertrauen, Ergebnisorientierung und verstärkte Kommunikation ersetzen die reine Präsenzkontrolle.

Was ist Arbeit 4.0?

Arbeit 4.0 beschreibt den Wandel der Arbeit durch Digitalisierung, Vernetzung und den Einsatz von Automatisierung und künstlicher Intelligenz. Der Begriff knüpft an Industrie 4.0 an, verschiebt den Fokus aber von Produktionsprozessen auf Arbeitsformen, Organisation und Beschäftigungsverhältnisse.

- Arbeit 1.0: Mechanisierung; Fabrikarbeit entsteht.

- Arbeit 2.0: Elektrifizierung & Fließband; Massenproduktion.

- Arbeit 3.0: IT & erste Automatisierung; globale Vernetzung beginnt.

- Arbeit 4.0: Echtzeit-Vernetzung, Cloud, KI, Plattformarbeit, hybride Modelle: Arbeit wird orts- und zeitflexibler.

In Deutschland wurde das Thema durch den Dialogprozess Arbeiten 4.0 des BMAS strukturiert. Ziel war und ist, technologische Möglichkeiten mit „Guter Arbeit“ zu verbinden und die Regeln einer künftigen Arbeitsgesellschaft aktiv zu gestalten.

Welche Merkmale kennzeichnen Arbeit 4.0?

Arbeit 4.0 steht für das Zusammenspiel aus Digitalisierung, Automatisierung und persönlicher Entscheidungsfreiheit. Sie verändert, wo, wann und wie Menschen arbeiten: durch digitale Arbeitsplätze, ortsunabhängige Zusammenarbeit, künstliche Intelligenz und neue Führungsformen.

Der digitale und veränderliche Arbeitsplatz

Die Arbeit entkoppelt sich vom physischen Büro. Dokumente, Kommunikation und Prozesse laufen in der Cloud und sind somit jederzeit und von überall zugänglich. Chats, Videomeetings und Projektsoftware werden zu den wichtigsten Arbeitsmitteln.

Mitarbeiter organisieren ihre Arbeit zunehmend selbstbestimmt und die Aufgabe entscheidet über den Arbeitsort. Das gilt sowohl für die Wahl zwischen Büro und Homeoffice als auch für die Wahl des richtigen Arbeitsplatzes innerhalb des Büros. Dort werden, neben klassischen Einzelarbeitsplätzen, auch Zonen für die Zusammenarbeit, stille Zonen für konzentriertes Arbeiten und Bereiche für den persönlichen Ausgleich angeboten.

Führungs- und Lernkultur

Die Mitarbeiterführung verändert sich von Kontrolle hin zu Coaching und Vertrauen. Die Leistung wird am Ergebnis gemessen, nicht an der Präsenz.

Parallel dazu wird die Bereitschaft zum lebenslangen Lernen zur wichtigen Eigenschaft: Kompetenzen zu Software und KI, Selbstorganisation und Anpassungsfähigkeit gegenüber neuen Technologien sind unter Arbeit 4.0 von großer Bedeutung.

Arbeitszeit

Nach dem EuGH-Urteil von 2019 sowie den Anpassungen im Arbeitszeitgesetz besteht für Arbeitgeber die Pflicht zur lückenlosen Zeiterfassung. Unternehmen setzen zu diesem Zweck Systeme für digitale Zeiterfassung ein. Diese erfassen Arbeitsbeginn, Pausen und Ende automatisch, auch im Homeoffice. Parallel dazu etablieren sich die Vier-Tage-Woche oder Arbeitszeitkonten, mit denen Mehr- und Minderarbeit über längere Zeiträume ausgeglichen werden.

Regelungen gegen Entgrenzung

Ein häufiger Konflikt inmitten der sonst sehr freien Arbeit 4.0 ist die Erreichbarkeit außerhalb der regulären Arbeitszeit. Hierzu regeln Betriebsvereinbarungen inzwischen, dass E-Mails oder Chat-Nachrichten außerhalb der Kernarbeitszeiten nicht verpflichtend beantwortet werden müssen. So werden Arbeitszeitgrenzen trotz digitaler Vernetzung eingehalten.

Welche Technologien prägen Arbeit 4.0?

Arbeit 4.0 wird vor allem durch Automatisierung, künstliche Intelligenz, Cloud-Infrastrukturen, Datenanalyse und vernetzte Arbeitsplatzsysteme bestimmt. Diese Technologien ermöglichen, alle oder möglichst viele Prozesse digital abzubilden, zu steuern und auszuwerten.

Automatisierung und Robotik

Automatisierung bedeutet, dass technische Systeme wiederkehrende Aufgaben selbstständig ausführen. In vielen Unternehmen sind bereits Softwaresysteme im Einsatz, die Routinearbeiten übernehmen:

Sie lesen beispielsweise Rechnungen aus, gleichen Beträge mit Bestellungen ab und leiten sie automatisch in Freigabeprozesse weiter. In Personal- oder Vertragsverwaltung erkennen Programme Fristen und erzeugen Erinnerungen, ohne dass jemand manuell prüfen muss.

Auch in der Produktion ist Automatisierung bereits weit verbreitet und entspricht dem Bild von Arbeit 4.0. Roboter übernehmen monotone Montageschritte, hochauflösende Kameras prüfen Oberflächen auf Fehler, fahrerlose Transportsysteme bringen Material zur richtigen Zeit an den richtigen Ort.

Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz (KI) erweitert Automatisierung um die Fähigkeit, Daten zu verstehen und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Sie wird eingesetzt, um Muster zu erkennen und Sprache oder Bilder zu verarbeiten oder zu erzeugen.

KI wird genutzt, um eingehende E-Mails automatisch Themen zuzuordnen, Gesprächsnotizen zu transkribieren oder Unregelmäßigkeiten in Produktionsdaten zu erkennen. In Serviceabteilungen analysieren KI-Systeme Anfragen und schlagen passende Antwortbausteine oder Lösungsvorschläge vor.

Im Personalwesen helfen sie bei der Vorauswahl von Bewerbungen, indem sie Lebensläufe strukturiert auswerten und Anforderungen mit Stellendaten abgleichen.

Solche Systeme übernehmen keine Entscheidungen, sondern liefern Zwischenergebnisse. Menschen prüfen anschließend, korrigieren und geben frei. Dadurch verändert sich die Rolle vieler Beschäftigter: Sie kontrollieren automatisierte Prozesse, statt sie vollständig selbst auszuführen.

Daten und Analytics

Mit der Digitalisierung entstehen große Mengen an Nutzungs- und Leistungsdaten. Ihre Auswertung ist eine wesentliche Grundlage für Arbeit 4.0.

Unternehmen erfassen anonymisierte Daten darüber, wie Arbeitsplätze, Räume oder Systeme verwendet werden. Buchungszeiten, Check-ins, Raumbelegung oder Sensordaten zur Luftqualität zeigen, wann Arbeitsplätze, Zonen und Räume tatsächlich genutzt werden.

Ergänzend kommen Leistungsdaten aus Prozessen hinzu, etwa Durchlaufzeiten, Fehlerraten oder Bearbeitungsdauer von Vorgängen.

Aus diesen Informationen lassen sich Muster ableiten: an welchen Tagen Büros stark belegt sind, welche Raumgrößen zu häufig oder zu selten genutzt werden oder wo Freigabeprozesse regelmäßig ins Stocken geraten.

Auf Basis solcher Analysen lassen sich Arbeitsorganisation, Flächenplanung oder Schichtmodelle an tatsächliche Anforderungen anpassen.

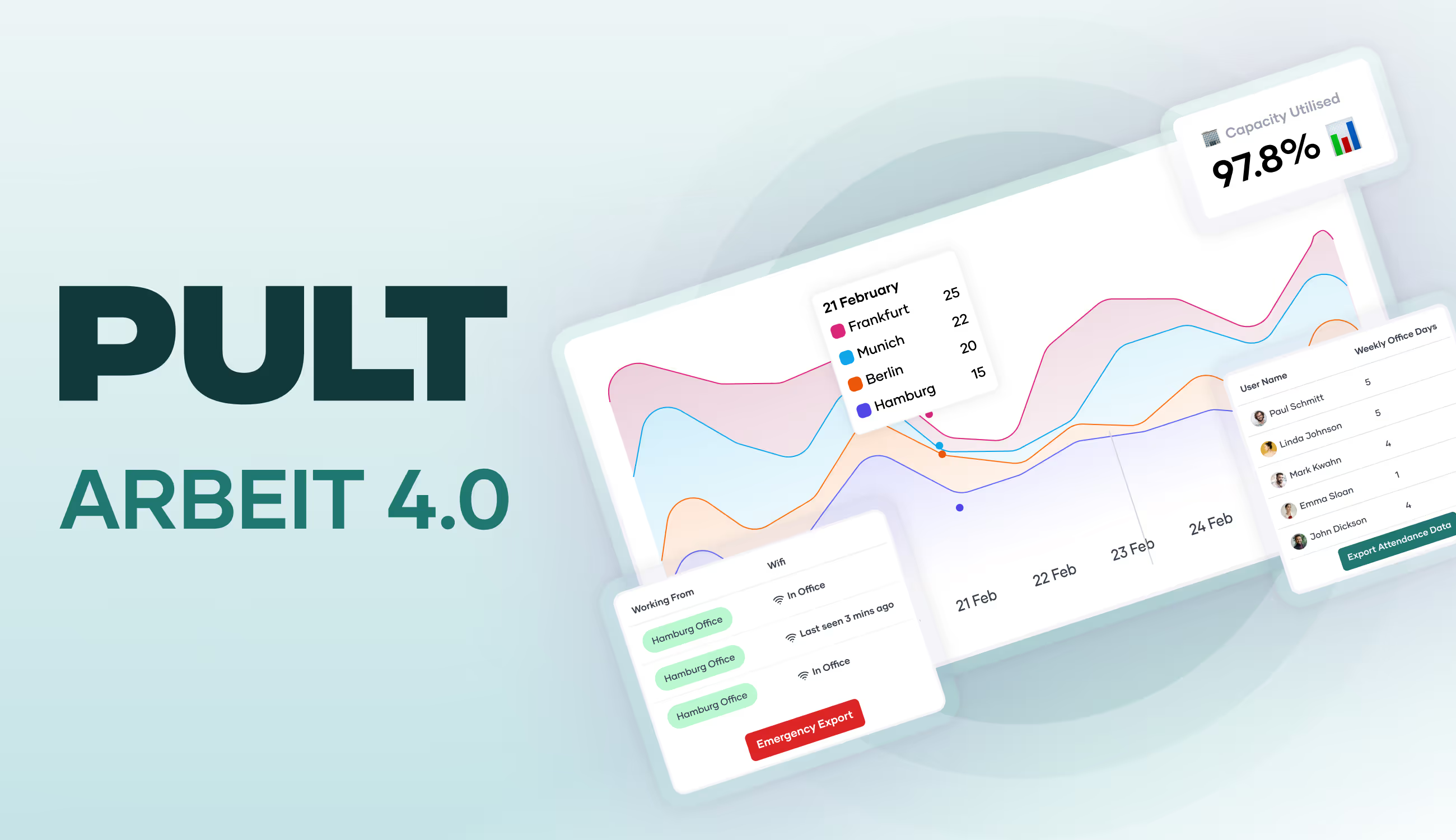

Tipp: In PULT kannst du die Büroauslastung ohne Sensoren messen. Mit den gewonnenen Daten kannst du die Büroflächen schrittweise umplanen und deinen Angestellten die Ressourcen zur Verfügung stellen, die sie wirklich nachfragen.

Augmented und virtuelle Realität

Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) ergänzen Arbeit 4.0 um immersive Lern- und Anwendungsformen.

In der Wartung können Techniker über AR-Brillen Schritt-für-Schritt-Anweisungen direkt im Sichtfeld sehen. Bei komplexen Störungen lassen sich Experten per Videofunktion zuschalten und Markierungen im Bild setzen.

In Ausbildung und Training kommen VR-Simulationen zum Einsatz, mit denen sich Abläufe gefahrlos üben lassen, etwa Sicherheitsverfahren, Maschinenbedienung oder Notfallszenarien. Auch in der Konstruktion wird VR genutzt, um Anlagen oder Büroräume virtuell zu begehen und ergonomische Aspekte vorab zu prüfen.

Vernetzte Arbeitsplatz- und Gebäudetechnik

In Büros, die der Arbeit 4.0 gerecht werden, sorgen Sensoren und IoT-Systeme (Internet of Things) dafür, dass Gebäude und Gebäudetechnik aktiv auf Nutzung reagieren.

Bewegungs- und Belegungssensoren erfassen, welche Arbeitsplätze oder Besprechungsräume belegt sind. CO₂- und Temperaturmessungen steuern Lüftung und Klimatisierung. Licht und Reinigung können somit an die tatsächliche Nutzung angepasst werden.

Wie verändern sich Ort und Zeit der Arbeit 4.0?

Arbeit 4.0 verändert die Organisation von Ort und Zeit. Arbeit ist weniger an einen festen Platz oder ein starres Zeitraster gebunden. Sie findet dort statt, wo Aufgaben sinnvoll erledigt werden können, und zu Zeiten, die sowohl zu den betrieblichen Abläufen als auch zur persönlichen Planung der Angestellten passen.

Übergang vom festen Arbeitsplatz zum freien Konzept

Das Büro wird durch weitere Arbeitsorte ergänzt und Angestellte wechseln zwischen dem Unternehmen, dem Homeoffice und dritten Arbeitsorten wie Coworking-Spaces. Daher ist nicht mehr das gesamte Team jeden Tag vollzählig im Büro.

Das hat zur Folge, dass personenbezogene Einzelarbeitsplätze abgeschafft werden. Sie weichen einem Desk Sharing Konzept, das weiterhin Einzelarbeitsplätze in reduzierter Anzahl zur Verfügung stellt. Diese werden vor Arbeitsbeginn gebucht und somit verbindlich reserviert.

Die Bürofläche wird durch das Desk Sharing weniger von Einzelarbeitsplätzen beansprucht. Es entsteht mehr Raum für stärker nachgefragte Ressourcen: Besprechungsräume, Zonen für die Teamarbeit und Bereiche für Ausgleich und Erholung. Auch diese Räume und Zonen lassen sich in PULT anlegen und buchen.

Auf diesem Weg macht Desk Sharing das Büro tauglich für das sogenannte Activity-Based Working. Deine Mitarbeiter entscheiden selbst, welcher Ort, Raum oder Zone am besten zur tagesaktuellen Aufgabe passt.

Die Gründe für diese Entwicklung sind messbar: Laut ifo-Institut arbeiteten bereits Anfang 2025 rund 24,5 Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland zumindest zeitweise von zu Hause. Viele Unternehmen passen deshalb ihre Büroflächen an, weil durchschnittlich ein Viertel der Arbeitsplätze regelmäßig ungenutzt bleibt.

Arbeitszeitmodelle unter Arbeit 4.0

Mit der räumlichen Entscheidungsfreiheit geht eine zeitliche Entkopplung einher. Arbeitszeiten orientieren sich zunehmend an Ergebnissen statt an festen Zeitfenstern.

Gleitzeit, Vertrauensarbeitszeit und Jahresarbeitszeitkonten sind verbreitete Modelle, um persönliche und betriebliche Anforderungen in Einklang zu bringen.

Welche Kompetenzen brauchen Beschäftigte in Arbeit 4.0?

Arbeit 4.0 verlangt von Beschäftigten neue und erweiterte Fähigkeiten im Umgang mit Technik, Daten und Selbstorganisation. Wichtig sind Kenntnisse im Umgang mit Cloudsoftware und KI, analytisches Denken, Eigenverantwortung und die Fähigkeit, sich an Veränderungen anzupassen.

Umgang mit Daten und Informationen

Aspekte der Datenanalyse finden Einzug in viele Tätigkeiten. Kennzahlen werden direkt im Arbeitsprozess angezeigt, zum Beispiel im Dashboard in der Produktion oder im Ticket-Monitor im Kundendienst.

Beschäftigte müssen diese Kennzahlen und Ergebnisse lesen können, ihre Aussagekraft prüfen und wissen, was sie selbst entscheiden und wann sie Rückfragen stellen sollten.

Beispiel: Eine steigende Bearbeitungszeit kann auf technische Probleme hinweisen, oder darauf, dass ein Team derzeit komplexere Aufträge bearbeitet.

Selbstorganisation und Belastungsmanagement

Mit der Verbreitung von Homeoffice, Gleitzeit und Vertrauensarbeitszeit verschiebt sich die Verantwortung für die Arbeitsorganisation zum Einzelnen. Wenn deine Angestellten häufig zwischen Büro und Homeoffice wechseln, müssen sie selbst Aufgaben planen, Unterbrechungen begrenzen und Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit ziehen.

Selbstorganisation ist auch eine Frage der Gesundheit und Gesunderhaltung. Studien der BAuA zeigen, dass Beschäftigte im Homeoffice häufiger über längere Bildschirmzeiten berichten. Deshalb gehört zu den gefragten Kompetenzen auch die Fähigkeit, Pausen einzuplanen, Erreichbarkeit zu begrenzen und Überlastung rechtzeitig zu erkennen.

Kommunikation über Distanz

Digitale Zusammenarbeit verlangt eine verständnisvolle und wohlwollende Kommunikation. In Videokonferenzen oder Chatnachrichten fehlen Körpersprache und Zwischentöne und Missverständnisse entstehen leichter. Erfolgreiche Teams achten deshalb darauf, Vereinbarungen schriftlich festzuhalten, Entscheidungen offenliegend zu dokumentieren und jederzeit Rückfragen zuzulassen.

Auch in der Industrie oder im Handwerk werden Abstimmungen zunehmend digital geführt, so etwa zwischen dem Außendienst und dem Innendienst bzw. dem Büro, beispielsweise über Apps.

Lernbereitschaft und Anpassungsfähigkeit

Nach dem Future of Jobs Report 2025 verändern sich weltweit etwa 39 Prozent der beruflichen Qualifikationen innerhalb von fünf Jahren. Das bedeutet: Wissen veraltet schneller, als es klassische Weiterbildung ersetzen kann.

Die Fähigkeit zu lernen gilt daher als neue Kernkompetenz. Diese umfasst Neugier, Fehlerakzeptanz und die Bereitschaft, sich in neue Themen einzuarbeiten.

Welche rechtlichen Rahmenbedingungen gelten für Arbeit 4.0?

Die wichtigsten Regelungsfelder betreffen Arbeitszeit, Datenschutz, Arbeitsschutz, Mitbestimmung und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Ein Großteil der bestehenden Vorschriften gilt auch für digitale oder hybride Arbeit, wird aber derzeit durch neue Gesetze und EU-Richtlinien konkretisiert.

Arbeitszeit und Zeiterfassung

Seit dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts von 2022 müssen Arbeitgeber die Arbeitszeiten ihrer Beschäftigten erfassen, unabhängig davon, ob im Betrieb oder mobil gearbeitet wird.

Das ergibt sich aus dem Arbeitsschutzgesetz und setzt eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs von 2019 um. Wie die Aufzeichnung technisch erfolgt, ist offen: möglich sind elektronische Systeme, Software oder digitale Selbstbuchungen durch Beschäftigte.

Eine gesetzliche Neuregelung des Arbeitszeitgesetzes befindet sich (Stand Herbst 2025) in Vorbereitung. Diskutiert wird, ob künftig eine wöchentliche statt einer täglichen Höchstarbeitszeit gelten soll, um auch neue Arbeitszeitmodelle rechtssicher zu ermöglichen.

Unabhängig davon bleibt die Pflicht bestehen, Arbeitszeiten nachvollziehbar und überprüfbar zu dokumentieren.

Arbeitsschutz und Ergonomie

Das Arbeitsschutzgesetz gilt auch für mobile und hybride Arbeit. Firmen müssen Gefährdungsbeurteilungen durchführen, Unterweisungen anbieten und sicherstellen, dass Arbeitsmittel den ergonomischen Anforderungen entsprechen.

Für Telearbeitsplätze, also feste Heimarbeitsplätze mit Ausstattung durch den Arbeitgeber, gelten zusätzlich die Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung.

Bei mobiler Arbeit, bei der Beschäftigte ihren Arbeitsort selbst wählen, greifen die allgemeinen Grundpflichten: Bildschirmarbeit ist so zu gestalten, dass körperliche Belastungen vermieden werden, Arbeitsunterbrechungen möglich sind und Beschäftigte in sicherer Umgebung arbeiten können.

Leitfäden von BAuA und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) empfehlen regelmäßige Unterweisungen zu Körperhaltung, Licht, Pausen und Sicherheit zu Hause.

Datenschutz und IT-Sicherheit

Digitale Arbeit erhöht die Menge verarbeiteter personenbezogener Daten. Du musst daher sicherstellen, dass diese Daten nur für zulässige Zwecke genutzt werden. Grundlage bleibt die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), ergänzt durch das Bundesdatenschutzgesetz.

Für die Nutzung von KI-gestützten Anwendungen gelten zusätzlich Informations- und Dokumentationspflichten: Nutzer müssen nachvollziehen können, welche Daten verarbeitet und wie Entscheidungen erzeugt werden.

Mitbestimmung und Beteiligung

Bei der Einführung neuer digitaler Systeme hat der Betriebsrat umfangreiche Mitbestimmungsrechte. Nach § 87 Betriebsverfassungsgesetz ist seine Zustimmung erforderlich, wenn technische Einrichtungen zur Leistungs- oder Verhaltenskontrolle geeignet sind.

Das betrifft Zeiterfassungssysteme, Buchungstools, Sensorik oder Software, die Arbeitsaktivitäten protokollieren. Betriebsvereinbarungen legen fest, welche Daten erhoben, wie sie gespeichert und wer sie einsehen darf.

Tipp: Mit PULT, der Software für Arbeitsplatzbuchung und Büroauswertung, arbeitest du DSGVO-konform. Du erhältst umfangreiche Auswertungen zur Büronutzung und da keine Rückschlüsse auf das Verhalten von einzelnen Personen möglich sind, bleibt der Datenschutz unberührt.

Arbeit 4.0 mit PULT gestalten

Der Arbeitsplatz unter Arbeit 4.0 entsteht aus dem Zusammenspiel mehrerer Faktoren:

- Räume und Zonen, die verschiedenen Arbeitsweisen gerecht werden.

- Technik, Software und KI, die Routineaufgaben abnimmt und zuverlässig funktioniert.

- Mitarbeiter, die bereit für Wandel sind und zukunftstaugliche Kompetenzen entwickeln.

- Eine Kultur, die dafür sorgt, dass sich Menschen im Büro wohlfühlen.

Damit du den Prozess zu Arbeit 4.0 in deinem Unternehmen nicht nur nach Bauchgefühl angehen, sondern gezielt steuern kannst, brauchst du belastbare Daten, wie du sie in PULT erhältst:

- Office Insights: In PULT siehst du in Echtzeit, wie stark deine Büroflächen, Räume und Arbeitsplätze genutzt werden. Auf dieser Basis kannst du die Flächen so verplanen, wie es die neuen Ansprüche der Arbeit 4.0 verlangen.

- PULT Presence: Neben den Buchungsdaten erhältst du mit Presence echte Anwesenheitswerte. Sobald sich Laptops oder Smartphones mit dem Unternehmens-WLAN verbinden, wird die Büroanwesenheit automatisch erfasst. So gewinnst du ein realistisches Bild, wie viele Mitarbeiter tatsächlich im Büro sind, unabhängig davon, ob sie zuvor eine Buchung vorgenommen haben.

- Arbeitsplatz- und Raumbuchung: Deine Mitarbeiter können Arbeitsplätze, Besprechungsräume, Zonen und Parkflächen zuverlässig reservieren. Auf diese Weise stellst du sicher, dass alle fair auf die vorhandenen und neu geschaffenen Ressourcen zugreifen können und niemand vor belegten Plätzen steht.

{{onpage-cta}}

Was unterscheidet Work 4.0 von New Work?

Arbeit 4.0 beschreibt den technologischen und organisatorischen Wandel durch Digitalisierung, Automatisierung und KI. New Work bezieht sich stärker auf Werte, Motivation und Selbstbestimmung in der Arbeitswelt. Beide Entwicklungen greifen ineinander, haben aber unterschiedliche Schwerpunkte.

Bedeutet Arbeit 4.0, dass Arbeitsplätze verloren gehen?

Ein Teil der Routinetätigkeiten wird automatisiert, aber es entstehen gleichzeitig neue Aufgabenfelder, etwa in Datenanalyse, Prozesssteuerung oder IT-Sicherheit.

Studien des Weltwirtschaftsforums gehen bis 2030 von einem Nettozuwachs an Arbeitsplätzen aus, wenn die Qualifizierung gelingt

Wie können Firmen ihre Mitarbeiter auf Arbeit 4.0 vorbereiten?

Durch gezielte Weiterbildung in Eigenverantwortung und KI-Kompetenz sowie dem Aufbau einer Unternehmenskultur, die Lernen und Mitgestaltung belohnt. Schulungen zu Cloudsoftware und KI, Datenschutz und Selbstorganisation sind ein sinnvoller Startpunkt.

Wie verändert Arbeit 4.0 das Führen von Teams?

Führung wird weniger kontrollorientiert und stärker koordinierend. Vertrauen, klare Ziele und gute Kommunikation gewinnen an Bedeutung. Dauernde und lange Anwesenheit als Leistungskriterium verliert an Gewicht.

Ein neues hybrides Arbeitsplatzerlebnis steht vor der Tür. Fangen Sie jetzt an. 🎉

Biete deinen Angestellten den Arbeitsplatz der Zukunft. Jetzt mit PULT starten.

.avif)